投網の選び方

対象となる魚の長さによって目合いを決めます。

また、投げるひとの体力や技術経験、打ち場所の状態などによって網の大きさを決めます。

投網の目合いと対象魚

一般に川魚用としては16節〜9節、コイ用には5節〜7節になります。

| 21節〜18節 | モロコ、ワカサギ、イトヨ | 全長6〜10cm |

| 16節〜14節 | オイカワ、ウグイ(小)、フナ(小)、アユ(小) | 全長8〜13cm |

| 12節〜11節 | ウグイ(中)、フナ、アユ(中) | 全長13cm〜16cm |

| 10節〜9節 | アユ(大)、フナ、ウグイ(大)、ボラ(幼魚) | 全長16cm〜25cm |

| 8節〜7節 | ボラ(幼魚、成魚)、クロダイ、スズキ(幼魚) | 全長23cm〜35cm |

| 6節〜5節 | コイ、ボラ、クロダイ、スズキ | 全長30cm以上 |

目合いの数え方

網目の大きさのことを目合いといい、単位は節で表します。

網を引っ張った状態で定規で初めに当てた結び目から、15.15cmの間にいくつ結び目があるかで数えます。

結び目が11個あれば11節ということになります。

4節が一番目の荒い網です。

投網を打つ場所

投網を打ってよい場所、解禁日については、お近くの漁業協同組合にお問い合わせ下さい。

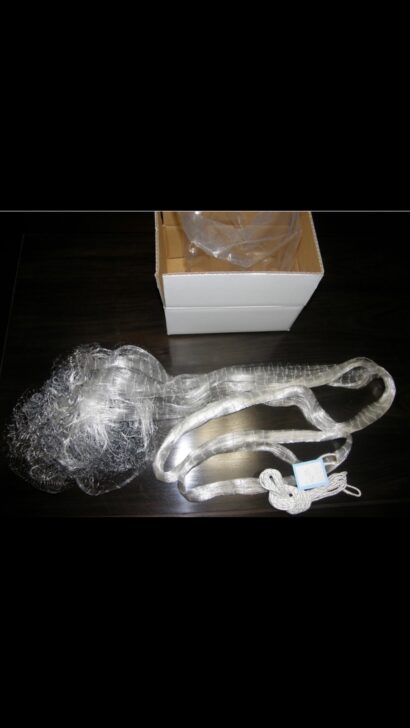

投網の構造

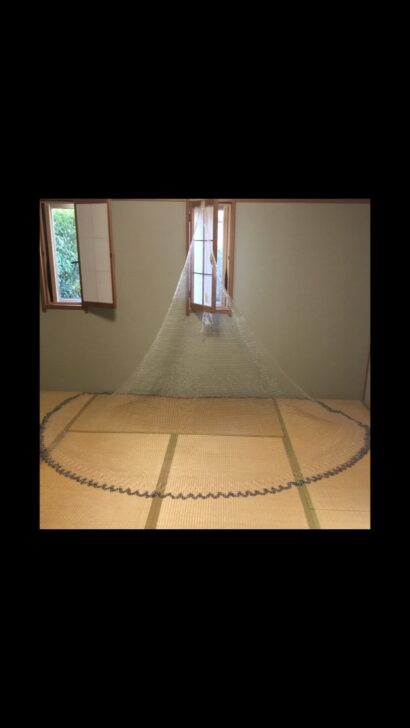

投網は広げると円形をしており、中心に紐が付いています。

投網の淵には円形に鉛のクサリがオモリとして付いています。

投網は飛んでいくオモリが網を引っ張っていくので、オモリがきれいに扇状にそれぞれ飛んでいく必要があります。そういう持ち方をしないとうまく広がりません。

投網で重要なのは、投げる前にきちんと網を捌くことです。

投網の投げ方

- 手縄の先端の輪を左手首に通す。

- 投網をひもの部分から束ねて、オモリを地面に付けたときに束ねた部分が腰のあたりにくるようにする。空中に浮かせて投網のヨレやねじれを修正する。

- 左側3分の1のオモリを束ねて左の肘に引っかける。ずり落ちないように肘を天に向けておく。

- 右側3分の1のオモリを網の裏側から右手で束ねる。

- 真ん中に残った3分の1のオモリを束ねて、右手でつかみ、左手に持たせる。

- 構えたらいったん左後方に網を揺すり、その反動を利用して前方の狙ったポイントに投網を放つ。放つ角度は水平より上、気持ち的には40度程度の仰角に腰をひねるようにし放つ。右手を心持ち遅めに放すようにすると、きれいに広がることが多い。

投網が着水したら

着水した投網はオモリから沈んでいきます。

魚の群れは網に向かって突っ込んでいくので、オモリの着底と同時に素早く網のひもを引き、網目を絞ります。

網を引いて絞らず、「◇」の形のままの網目にしておくと、魚が網目に頭を突っ込んでしまいます。

網を素早く絞れば、魚は投網のオモリの部分にある袋状の部分に入り、網に頭や鰓を引っかけて傷つくことはありません。

投網を打つときの注意点

投網を打つ場所の水底がどうなっているか、できる限り事前に把握します。 砂地や礫、握り拳程度の石なら問題ありません。水底に木の枝や鉄筋が飛び出たコンクリート片などがないか、透明度がある程度高いなら、十分に確認しましょう。

投網を打つとき用意するもの

最低限用意するものは投網、胴付き長靴、ビク、アイスボックスです。

あとは季節によって、サングラス、日焼け止め、防寒着や帽子などです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

●播磨漁具の投網は日本最高峰の技術と伝統が詰まった投網です。多年の経験と優れた技術により、良く拡がるように設計されています。

《播磨漁具の投網の紹介》